2025年北京亦庄半程马拉松比赛将人形机器人再次推上全球的关注焦点,数十台人形机器人参加半马,标志着这一曾停留在实验室的“未来产物”正加速走向现实。作为人工智能与高端制造深度融合的集大成者,人形机器人正成为新一轮科技革命的核心载体。人形机器人凭借其类人形态的环境适应性、多模态交互能力及任务泛化能力,被列入“20 8”战略性新兴产业和未来产业集群,成为发展新质生产力的关键抓手。党的二十大报告明确提出“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”,人形机器人的发展不仅关乎高端制造发展,更与应对人口老龄化、重塑全球产业竞争格局紧密相关。2025年有望成为人形机器人量产元年,人形机器人产业正在从技术验证向多场景落地迈进。

一、关键技术:硬件筑基,软件赋能

人形机器人是指形状及尺寸与人体相似,能够模仿人类动作的智能机器人,并具有一定程度的认知和决策智能。人形机器人产业的发展得益于人工智能、高端制造、新材料等技术的融合与创新。近年,通用人工智能大模型的技术突破赋予了人形机器人强大的泛化能力,推动人形机器人向更自主的阶段演进。在大模型的加持下,人形机器人不再是机械式地完成单一任务,而是能够基于感知到的任务和环境进行自主规划、决策、行动、执行,其感知交互、智能决策、运动控制等能力全面提升,逐步由“功能”走向“智能”。

当前全球人形机器人技术路线呈现“硬件筑基、软件赋能”双轮驱动特征。 产业链维度上来看,人形机器人产业涉及硬件、软件极多,上游包括电机、减速器、丝杠等核心零部件,也包括人工智能模型、SLAM、操作系统等软件部分。中游是人形机器人本体制造,下游则是应用场景,如工业制造、商用服务、家用服务等。技术模块上看,人形机器人主要包含环境感知、决策交互、运动控制三大核心技术模块,在产业链中,三大模块是由硬件和软件共同完成的。

硬件端,人形机器人产业涉及硬件较多,环境感知模块包括视觉传感器、力传感器、触觉传感器、IMU等,决策交互模块包括芯片等零部件,运动控制则包括控制器、减速器、丝杠、电机、编码器、轴承等,以及其他的零部件包括电池、结构件、通信模块等等。在众多的零部件中,丝杠、减速器、电机、传感器的价值量高、技术难度大,成为人形机器人关键核心零部件。电机(驱动装置、减速器(传动装置、编码器(传感装置、伺服驱动和控制软件(控制装置等可组合成关节模组,构**形机器人重要的执行器。

软件端,人形机器人的软件总体可分为“智能大脑”与“灵巧小脑”。大脑负责感知、决策等宏观任务处理,小脑负责结合传感器信息生成运动指令。大脑发出宏观决策后,小脑完成身体的平衡和各种运动学力学的控制。当前,人形机器人的大脑和小脑算法尚未收敛,大脑一般采用多模态大模型的方式(如VLM、VLA模型,而小脑则采用强化学习模型,各厂商根据自身的机器人产品情况开发不同的模型完成感知、决策和控制任务。

总体而言,人形机器人的核心硬件和软件种类繁多、涉及面广,体现为软硬件协同的“系统工程”。

二、政策护航与资本热潮:激活产业创新生态

(一政策体系全面护航

在我国,2023年以来,**和地方纷纷出台政策鼓励人形机器人产业发展。

国家高度重视人形机器人发展,从顶层设计推出政策为人形机器人保驾护航。2023年10月工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》,提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,并明确人形机器人2025年实现批量生产、2027年人形机器人产品深度融入实体经济,使其成为重要的经济增长新引擎。2024年1月,工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,提出要突破人形机器人等高端装备产品,以整机带动新技术产业化落地,打造全球领先的高端装备体系。

地方政府积极跟进政策,打造地方人形机器人创新中心,推动产学研深度融合。随着人形机器人行业持续升温,地方政府积极跟进,相继推出了人形机器人地方发展政策,制定了发展路径及相应保障措施,从多角度支持机器人产业发展,内容涉及战略方向、资金支持、前沿技术、软硬件研发、场景落地等多个层面,以推动人形机器人产业创新发展,实现产业聚集,抢占人形机器人产业化机遇。同时,地方政府积极打造人形机器人创新中心,推动产学研深度融合。通过汇聚国内外优秀的科研人才和企业资源,推动人形机器人技术的突破和进步,为地方乃至全国的人形机器人产业发展提供有力支撑。

(二资本涌入赋能行业发展

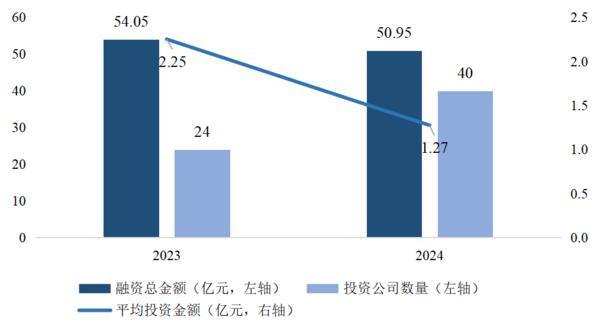

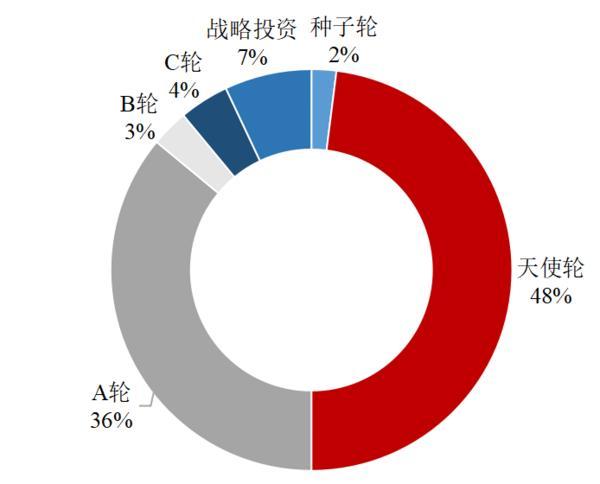

人形机器人领域融资持续升温,资本涌入赋能行业发展。在千亿级蓝海市场的吸引下,资本正迅速向人形机器人赛道汇聚,一级市场融资火热。根据IT桔子,2024年,国内人形机器人领域共发生56起融资事件,总金额超过50亿元。相比2023年,2024年人形机器人获得投资的公司数量增多,资金分布更为分散,更多公司获得融资。融资轮次方面,2024年种子轮、天使轮和A轮融资的人形机器人公司占比达到86%。整体来看,投资阶段偏早期,人形机器人产业得到充足资金,将进入发展提速期,同时也表明初创公司相继涌现,行业竞争逐渐激烈。

图表1 2023-2024年中国人形机器人行业融资事件及规模

资料来源:IT桔子

图表2 2024年中国人形机器人行业融资轮次分布

资料来源:IT桔子

三、长坡厚雪,应用场景广阔

人形机器人应用落地遵循ToB到ToC循序渐进的过程,逐渐从工业专用场景向消费通用场景升级。短期内在工业场景落地,主要在工厂产线、物流等场景中完成卸载货车、搬运货箱、管理货架等标准化任务;中期应用于商业场景,主要在零售店、展览等场景中与人交互;长期则向消费场景渗透,主要在家庭、娱乐场景中完成非标准化任务、提供情绪价值。

当前,人形机器人受限于上游硬件成本和软件智能化水平,暂未走进消费市场,主要在工业等ToB场景应用。工业制造领域成为人形机器人的先导落地场景,人工智能大模型的发展使得人形机器人从“能动”到“能干活”转变,以此为工业制造业的智能化升级提供强大支持。例如在工厂或物流运输领域,人形机器人能够在产线承担精密装配、物料搬运等任务,实现高效货物运转,降低流通成本,成为高效、快捷、智能化的物流体系的关键因素。总体来看,人形机器人未来的应用场景广阔,正迅速发展成为与各行各业深度融合的创新驱动力,其相关应用正快速扩展至社会经济的各个层面,将推动着生产力的跃升和生活方式的变革。

随着技术成熟与成本下降,人形机器人市场即将迎来爆发期。在我国,人形机器人发展具有独特优势。人形机器人是“系统性工程”,涵盖电机、减速器、丝杠、传感器、轴承等核心零部件,上下游链条长、涉及面广,对产业链完整性的要求较高。由于人形机器人与汽车有较高的技术同源性,而我国拥有完整的汽车产业链,同时上游的材料、设备供应也相对完善,产业链协同效应凸显,为人形机器人的发展提供坚实的供给侧保障。

根据高工机器人产业研究所(GGII预测,2025年有望成为人形机器人真正的量产“元年”,人形机器人将率先在多个2B下游场景实现落地应用,如生产制造、商用服务等领域,2030年人形机器人预计将开始在2C场景落地。根据GGII测算,2030年我国人形机器人市场规模将超过250亿元,出货量有望超16万台。远期来看,2035年人形机器人的硬件成本将进一步降低、智能化程度得到提高,人形机器人的应用场景将会进一步拓展,市场规模有望超1300亿元。

2025-2035年我国人形机器人市场规模预测

资料来源:高工机器人产业研究所(GGII

四、挑战:产业化与智能化的双重挑战

尽管前景广阔,但当前人形机器人发展仍面临产业化与智能化的双重挑战。

在产业化方面,产品成本优化始终是一个亟待解决的难题,机器人价格较高,商业化落地进展较缓慢。人形机器人的前期研发投入占比较高,上游的硬件成本居高不下。例如,人形机器人用六维力传感器售价仍需上万元左右,人形机器人用谐波减速器售价需几千元。以特斯拉Optimus机器人为例,现阶段Optimus成本10万美元左右,暂时无法进入消费市场大规模普及。得益于我国的完整产业链,国内部分厂商推出的机器人已经可以做到10万元人民币以内,如宇树机器人G1售价9.9万元,众擎机器人PM01售价8.8万元。未来,如何在降低成本的同时保持性能的优异稳定是人形机器人厂商面临的重要挑战。

在智能化方面,人形机器人核心技术为环境感知 决策交互 运动控制。环境感知技术进步较为迅速,但决策交互的“大脑”算法还不够智能,运动控制的“小脑”算法方面还有较大提升空间,人形机器人还处于低智能化状态。人形机器人的“大脑”和“小脑”开发难度较大。大脑方面,当前人形机器人大脑的通用性和泛化性依然不足。大模型训练的基础设施(数据、算力等是影响大脑性能的核心要素,但真实世界训练数据极为匮乏,模拟数据则可能存在质量不高等问题。小脑方面,尽管2025年众多机器人厂商通过视频展示人形机器人行走、空翻甚至跑步的能力,但刚刚结束的机器人半马赛也暴露出当前人形机器人在运动能力、姿态平衡、全身协同、能源效率等方面依然存在短板。

综上,人形机器人依然在硬件方面面临产业化挑战,在软件方面面临智能化挑战。未来,硬件成本的降低和人工智能大模型的突破将提高人形机器人在感知、决策和控制领域的全方位能力,人形机器人有望加速商业化落地进程,迈入大规模应用的全新阶段。

五、结论:人机共生的未来值得期待

从实验室到马拉松,人形机器人正从概念走向现实生活。在政策红利与技术迭代驱动下,凭借“基础研究—生产制造—场景落地”的完整创新链、产业链,我国人形机器人产业有望在全球竞争中占据先机。随着2025年“机器人 ”行动目标的临近,人形机器人将加速融入制造业、服务业,最终向家庭场景渗透,成为智能社会的“基础设施”。人形机器人产业的崛起,不仅将重塑全球制造业格局,更将开启“人机共生、万物智能”的全新时代。